株式会社やまびこは新宮村の村おこしに取り組んでいます。

新宮村って?

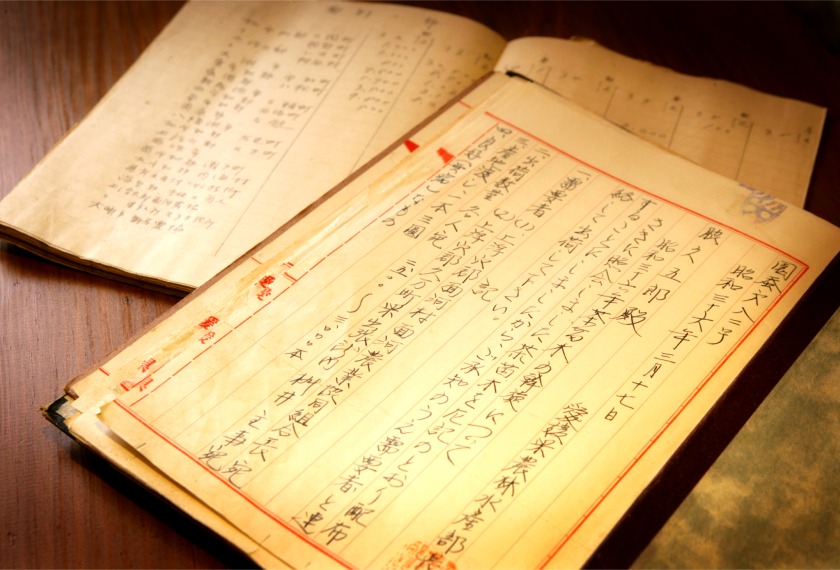

新宮村の歴史

新宮村はそもそも古美村と呼ばれていましたが、大同2(807)年に紀伊国新宮(現・和歌山県新宮市)から熊野神社を勧請したことにより古美新宮村、ついで新宮村と呼ばれるようになったといいます。

新宮村の熊野神社は四国で最も社格の高い神社のひとつとされ、四国の熊野信仰第一の霊場として四国の大半を信仰圏として隆盛を極めました。

新宮村にはこのほか奥之院仙龍寺があって、弘仁6(815)年に弘法大師空海が護摩修行を積んだとされる岩窟跡に懸崖造りの立派な本堂が建ち、一説には四国霊場八十八カ所の総奥院であったと伝えられます。

これらのことは新宮村が四国の信仰の中心地、すなわち思想、文化の最先端地であり、また政治にも深く関わった地だったということを示しています。

村内は明治初期には東新宮村、西新宮村、新瀬川村、馬立村、上山村の5村に分かれていましたが、昭和29(1954)年に全村が合併して新宮村に、そして平成16(2004)年に川之江市、伊予三島市、土居町と合併して四国中央市新宮町となりました。

新宮茶

江戸時代から明治時代にかけて新宮村では焼畑農業やタバコ、漆、銅などの鉱業が盛んでしたが、昭和26(1951)年、タバコに代わる農作物として新宮茶の栽培が始まりました。

川の朝霧が立ちこめる地形だったこと、排水のよい傾斜地で風化土壌であったこと、古来ヤマ茶が自生していたことなどお茶栽培に適した条件をいくつも備えていたことから、当時の村長が静岡から茶の種を取り寄せて村内農家に配って栽培を始めました。

お茶は山で摘んでくるものというのが常識だった新宮村で、はじめて畑地に茶が栽培されたのです。

さらに昭和29年、新宮村は愛媛県の農事試験場から白羽の矢を立てられ、新しいヤブキタ種が静岡から導入されたのです。

県内各地で同じヤブキタ種の導入が失敗したそうですが、お茶栽培の中心人物として参画した脇久五郎氏が3000本の苗木を植え、その後数々の試行錯誤を繰り返した結果、昭和34年に初収穫された新宮茶は静岡県茶業試験場において「香気日本一」の折り紙がつけられ、現在にまで通じる新宮茶の礎を築きました。

しかし知名度のない新宮茶は売れず、最初は茶問屋から買いたたかれるなど辛酸をなめました。

そこで脇氏は、問屋を通さず消費者に直接販売する道を選び、新茶が採れるたびお茶好きの個人に一煎ずつ贈って新宮茶の宣伝に尽力したといいます。

それが成功し、新宮茶が次第に認知され始めるのですが、より販路が拡大したきっかけは無農薬栽培の取り組みでした。

当初は静岡で習った栽培方式をそのまま踏襲していたため、虫が出れば農薬をかけるのが当然でしたが、傾斜地がほとんどで農薬散布が面倒だったため、気がつくと今でいうところの低農薬栽培になっていました。

地元の生活協同組合が積極的に新宮茶を取り扱うようになり、組合員との懇談の中でいっそのこと低農薬ではなく無農薬にしてみてはどうかという話が出たのが無農薬栽培の起こりだったそうです。

たまたまその頃、都合で1年間茶畑を放置したことがありましたが、お客さんが視察に来るというので、放置していた茶畑を前日にきれいに剪定したところ、わずか一夜にして茶畑一面にクモの巣が張り、それを見て天敵利用を思いついたといいます。

クモは茶樹につく害虫にとっては天敵ですが、農薬をかけていればクモは1匹もいなかったでしょう。

平成12(2000)年には、中国浙江省で開かれた「国際銘茶品評会」の緑茶の部で最高栄誉の金賞に輝き、新宮茶の香りの高さが名実ともに世界一と称されるまでになりました。

さらにその評価に甘んじることなく、平成30年には紅茶や烏龍茶の製造にまで新宮茶ワールドが広がりを見せつつあります。

新宮村の四季

- 春

- 夏

- 秋

- 冬